_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_Tina_Burda.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_Tina_Burda.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

_ARGE_HF.jpg&w=136&h=91&crop=1)

Regionaltreffen Geschichte tauchen

Geschichte erforschen und vermitteln. Über die Zukunft von Heimatbüchern

In Unterach, am unteren Ende des Attersees, hart an der Landesgrenze, wo alles endet, oder wo vieles beginnt – je nachdem –, fand ein weiteres Regionaltreffen der ARGE statt. Begonnen wurde mit einer kleinen Exkursion, bevor die Runde im Gemeindeamt ins Gespräch kam. Aktuelle lebendige Formen der Beschäftigung mit Ortsgeschichte wurden präsentiert und Praxiserfahrungen offen ausgetauscht. Und letztlich kreiste die Diskussion um die Qualität von Heimatbüchern.

Beim Regionaltreffen in Unterach begegneten die HeimatforscherInnen unterschiedlichen Formen, (Orts-)Geschichte zu vermitteln. Es sind allesamt aktuelle Möglichkeiten, die Ergebnisse der eigenen Forschung an die Öffentlichkeit zu bringen und ihnen Aufmerksamkeit, Anerkennung und letztlich eine Gültigkeit zu verschaffen. Die klassische Form der Vermittlung von Forschungsresultaten ist und bleibt die schriftliche; sei es in einem Aufsatz, einem Zeitungsartikel oder in einem Buch.

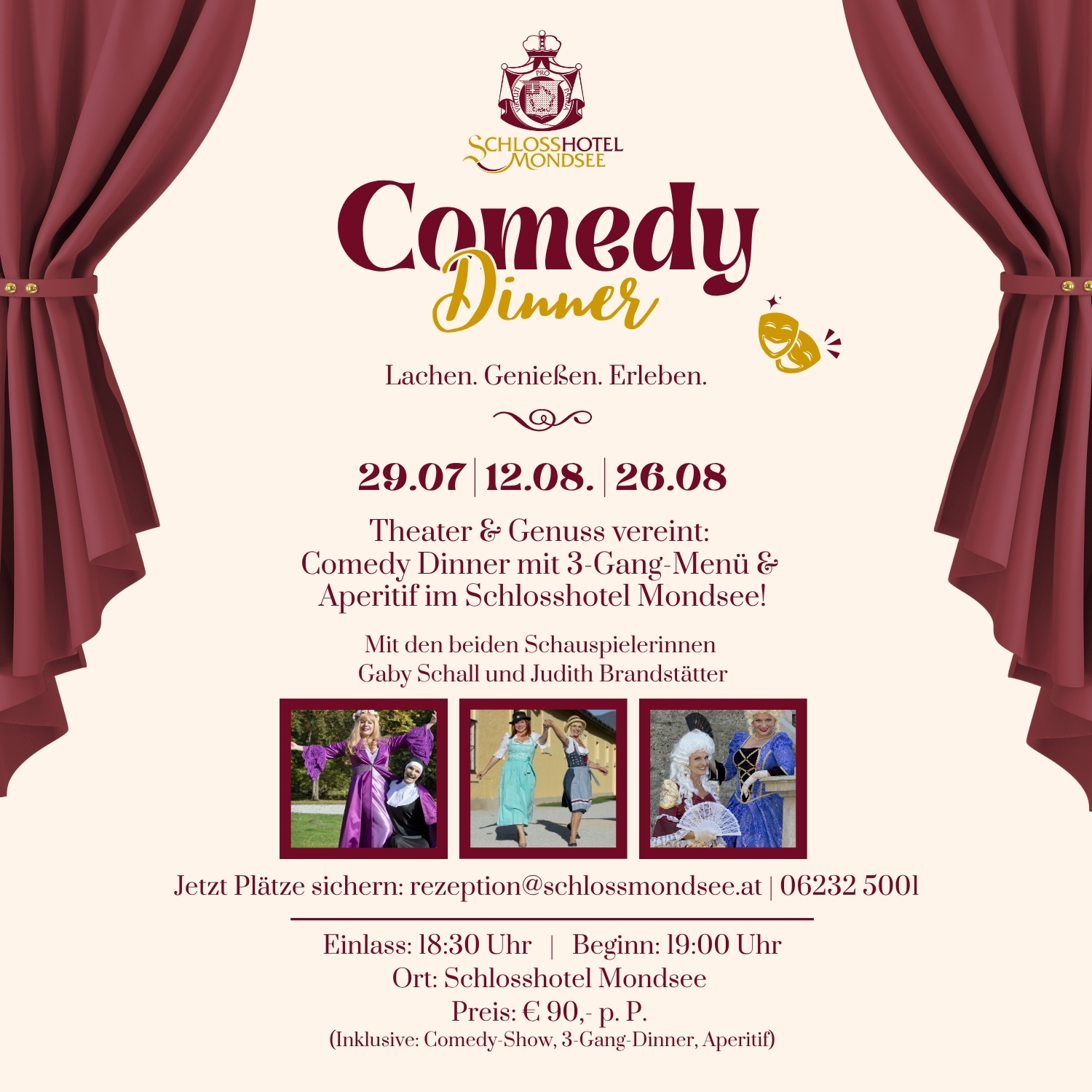

Naheliegend ist auch die Präsentation in einem Museum, für dessen Ausstellungen HeimatforscherInnen Sammlungsstücke oder Wissensbeiträge zur Verfügung stellen. In Unterach versucht ein Verein das alte Lederermayerhaus zu erhalten und als Wissensspeicherplatz zu nutzen. In diesem Sommer wurde das „Museum der Erinnerung“ als eine Art Pop Up-Ausstellung eingerichtet. Eine kurze Führung von der Gastgeberin des Abends, Christina Burda, durch die Räumlichkeiten stand am Beginn des Treffens.

Verhältnismäßig neu für Heimatforschende ist die Möglichkeit, seine Expertise und seine Erkenntnisse in digitaler Form einzubringen. Spielerisch, d.h. mit dem Fokus auf eine niederschwellige, breite Nutzung gelingt das in der Region mit der App atterculture.at. In Unterach wird etwa die ehemalige Bahnverbindung zwischen Unterach und Mondsee lebendig vorgestellt.

Dass in der spielerischen Darstellung viel seriöse Recherchearbeit von ExpertInnen steckt, bemerken die NutzerInnen vielleicht gar nicht. Anders ist das bei der wunderbaren Wissensdatenbank „atterwiki.at“, die das regionale Wissen vieler ehrenamtlicher MitarbeiterInnen zusammenträgt, inhaltlich aufbereitet und strukturiert. Der Betreiber der ersten Stunde, um nicht zu sagen, der Erfinder dieses Online-Lexikons und digitalen Archivs, Franz Hauser aus Berg im Attergau, zeigte beim Regionaltreffen die geschickte Handhabung dieses Instruments und lud zur Mitarbeit ein. Die Antwort auf die Frage, wie viele Beiträge das AtterWiki enthält, war motivierend gemeint – nämlich „zu wenige“. Denn der Anspruch, die Lebenswelt der Region in lexikalische Form darzustellen und deren Vielfalt in objektiver Form ausführlich zu beschreiben, kann nur sein, immer weiterzuarbeiten, nie sich mit dem Ist-Stand zufrieden zu geben.

Ein kommender Beitrag aus Unterach wird es sein, ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis der wichtigsten Ereignisse und Besonderheiten der Ortsgeschichte in Form eines Portals im AtterWiki einzuarbeiten. Die Gemeinde Unterach nützte die Gelegenheit der Beteiligung am Kulturhauptstadtprojekt „Salzkammergut 2024“, um Ideen für die Fortsetzung ihrer Ortschronik bzw. die Aktualisierung ihres Heimatbuchs zu entwickeln. Christina Burda übernahm dafür die Moderation.

Unter dem Motto „chronisch ungeschrieben“ gab es Workshops, um sowohl MitarbeiterInnen, als auch Material zu sammeln. Dabei verfestigte sich der Wunsch, die Geschichte der Gemeinde nicht als trockene Chronologie zu erzählen, sondern in Form von ausgewählten Geschichten, die ein Buch auch zur attraktiven Lektüre machen und nicht bloß zur nüchternen Dokumentation des Geschehens.

Außerdem sollen bisher noch weiße Flecken der Ortsgeschichte – betreffend die frühe Besiedelung, die durch archäologische Funde belegbar ist, genauso wie die Materialsammlung für die bislang vernachlässigte Zeitgeschichtsforschung – mit Hilfe von ExpertInnen befüllt und beschrieben werden.

Alle Teilnehmerinnen des Treffens sind aktiv in der Regionalforschung der Region Attersee/Mondsee tätig, so auch Karola Birgel-Kaltenbrunner, die sich im Archiv des Mondseelandes / Archiv der Museen Mondsee im früheren Bürgerspital Mondsee engagiert und gemeinsam mit einer Gruppe Interessierter systematisch Exponate und Archivalien katalogisiert. Dieses Archiv steht ForscherInnen und Studierenden offen. Eine der Aufgaben heimatkundlicher Publikationen sollte auch sein, neu zugezogene Familien anzusprechen und diesen einen leicht lesbaren heimatkundlichen Zugang zur Geschichte des Ortes zu bieten.

Und Manfred Hemetsberger aus Nußdorf am Attersee – ebenfalls engagiert am AtterWiki-Projekt – wendet sich mit seinem digitalen Heimatbuch in zwei parallelen inhaltlichen Schienen sowohl an touristische Zielgruppen, die rasche Informationen zu Kultur- und Erlebnisangeboten in der Gemeinde suchen, als auch an jene, die an einem in die Tiefe gehenden, wissenschaftlichen Zugang zu ortsgeschichtlich relevanten Themen interessiert sind.

An diesen Beispielen erkennt man, dass die partizipative Beschäftigung mit der Ortsgeschichte lebendig und fruchtbar ist. Damit wachsen auch die Ansprüche an Heimatbücher. Dieses Genre ist im Wandel. Das Selbstverständnis der HeimatforscherInnen als auch die Erwartungen der Öffentlichkeit bzw. des Publikums überholen die traditionelle Form. Häuserchroniken zu erstellen, Fotosammlungen zu systematisieren und die Texte zu bebildern, Archive zu erschließen oder gar neue Gemeindearchive im Vorfeld aufzubauen, sind ganz wichtige Bereiche, in denen die moderne Heimatforschung für solche Publikationen ihre Qualitäten entfalten kann.

Traditionelle Heimatbücher aus dem 20. Jahrhundert entwickelten ein eigenes Erzählmuster mit den Großkapiteln Kirche, Schule, Vereine. Die Entwicklung der politischen Gemeinde geschah scheinbar selbstverständlich auf kontinuierlichem Weg, im Grunde ohne politische Auseinandersetzungen und parteilichen Differenzen. Die Betonung des Konsenses war vorrangig. Das Leben in der Gemeinde schien eingekapselt. Die ‚große Geschichte‘, meist in Form von Kriegen und Katastrophen, drang quasi nur ‚von außen‘ in die Gemeinschaft ein und traf die Bevölkerung wie ein Schicksalsschlag. Eine wissenschaftlich fundiertere Auseinandersetzung mit der Regionalgeschichte hat man nicht gesucht. Trotzdem sind diese Publikationen mit der Zeit zu Nachschlagewerken gereift, gerade weil sie chronologisch und faktenreich waren.

Herausgegeben wurden die Heimatbücher von offizieller Seite, oft anlässlich von Jubiläen. Das Verlangen von Gemeinden, ein kompaktes und gleichzeitig repräsentatives Werk zur Ortsgeschichte zu besitzen, ist zweifellos vorhanden und anzuerkennen. Gewisse Verlage erkannten dieses Desiderat als Bedarfslücke und boten sich als Umsetzer an. In Vorworten konnte man häufig vom Anspruch lesen, mit einem Heimatbuch vor allem die „Heimatliebe“ zu befördern - ein aus der Zeit gefallener Begriff, der von manchen HeimatforscherInnen mittlerweile auch reflektiert wird (vgl. https://heimatbuch-nussdorf.jimdofree.com/). Wie stark diese Wirkung auf das Zielpublikum, sprich: alle GemeindebürgerInnen, wirklich war, ist bisher unerforscht. Die Annahme, dass per se jede und jeder sich für historische Entwicklungen seiner Heimat-Gemeinde zu interessieren hat, galt vielleicht noch im 20. Jahrhundert, ist aber so undifferenziert heutzutage nicht mehr zu halten.

Eine zeitgemäße Alternative als eine Art Standard-Schema für Ortsgeschichten ist aber noch nicht festzumachen. Die Heimatforscher gehen – wie zu erwarten – pragmatisch vor: Sie arbeiten ja nicht allein für Gemeindezwecke, sondern nach ihrem eigenen Forschungsinstinkt und -interesse. Sie finden neue Formen der Präsentation ihrer Forschung. Das Verfassen eines Heimatbuchs ist nicht mehr die Krönung einer Forschungskarriere, sondern eine mögliche Etappe ihrer Beschäftigung mit der regionalen Geschichte. Für die Forschenden sind Heimatbücher nicht länger das Maß aller Dinge, sondern so was wie eine Momentaufnahme: Unvollendet und sicher auch nicht fehlerlos.

Mit dieser Einschätzung ging die Runde beim Regionaltreffen auseinander. Heimatforschung braucht einen langen Atem – und zwischendurch den kollegialen Austausch ...

Siegfried Kristöfl

Quelle: ARGE Regional- und Heimatforschung OÖ | www.ooegeschichte.at

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_Tina_Burda.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_Tina_Burda.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

_ARGE_HF.jpg&w=720&h=480&setting=user1)

Onlineshops der Region

Onlineshops der Region